О нас

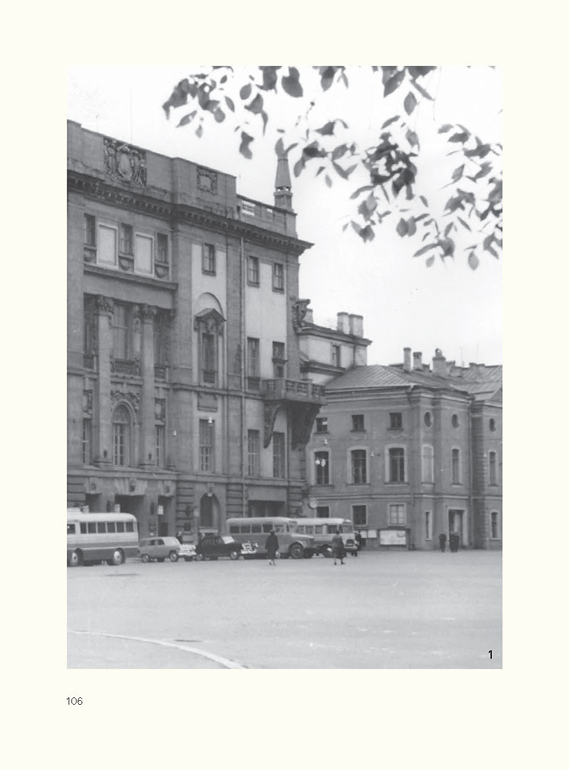

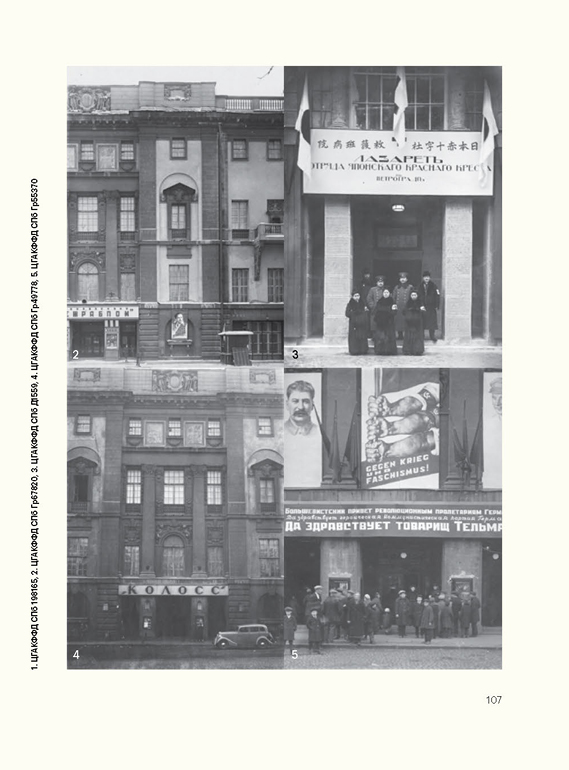

Специфичность обнаруживается не только в имени места, но и в темпоральности для него характерной. С одной стороны, Дом Радио — это памятник культурного наследия, который хранит в себе эхо институций, наполнявших его с начала прошлого века; и вместе с тем, — это лаборатория современной культуры. Речь уже не только о наслоении различных временных и исторических контекстов, а скорее о вневременности пространства как следствия этого процесса. Еще одной характерной особенностью является устройство нынешней жизни Дома Радио. Можно сказать, что это место замкнуто на себе, сосредоточено на внутреннем процессе сотворчества и становления, но в то же время, оно проницаемо для сигналов извне, а значит, открыто к сотрудничеству и коллективному воображению.

Проект реставрации здания отвечает задаче по осмыслению наследия Дома Радио, его места и роли в настоящем. Эта задача включает в себя и формирование одноименной культурно-просветительской институции, ядром которой является звук, исследование, и обращение к нему в самых разных творческих начинаниях. Реставрация пространства призвана сохранить его текущее состояние, поддержать функциональность и раскрыть возможность к обнаружению неизвестных ранее свойств. Похожий процесс ожидает нас и на институциональном уровне.

Оставаясь самими собой, сохраняя свои специфические интонацию и облик, развиваясь и заходя на неизведанные территории, мы продолжим свою деятельность и до возвращения в Дом: концерты, постановки, показы, выставки, лекции и фестивали в созвучии с близкими нам по духу единомышленниками и институциями.

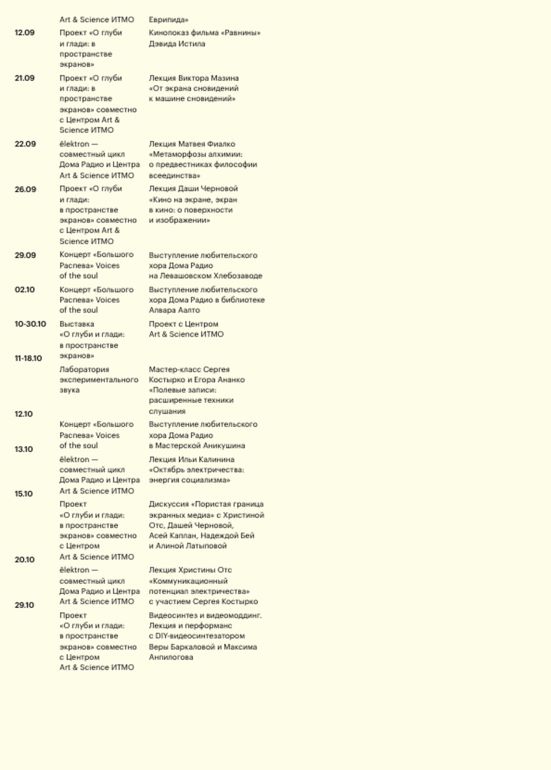

Будущие события

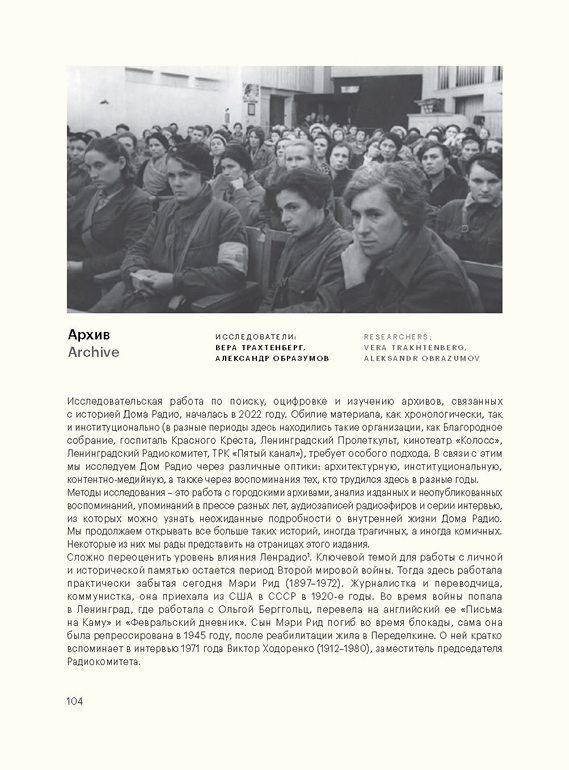

Мы ищем истории и голоса людей, чья жизнь так или иначе была связана с радиовещанием и работой Ленинградского радио. Нас интересует личный взгляд на историю — то, что не всегда попадает в официальные архивы, но хранится в архивах домашних.

Если ваши друзья или родственники работали на радио, в Доме Радио, участвовали в создании передач или просто жили рядом с этим местом до начала 2000-х годов — мы будем рады узнать об этом. Вы можете поделиться любыми материалами или заметками — письмами, фотографиями, документами, текстовыми или звуковыми записями, предметами или рассказами. Мы не ожидаем готовности передачи личных предметов, но будем рады с вашего разрешения сделать их копии. Если вы не уверены, подходит ли ваш архив для участия — напишите нам, и мы подскажем, как лучше поступить.

Важно каждое свидетельство: именно из таких фрагментов складывается история радио как части городской жизни. Материалы можно присылать на почту куратора архива Дома Радио Иры Френкель: ira.frenkel@musicaeterna.org

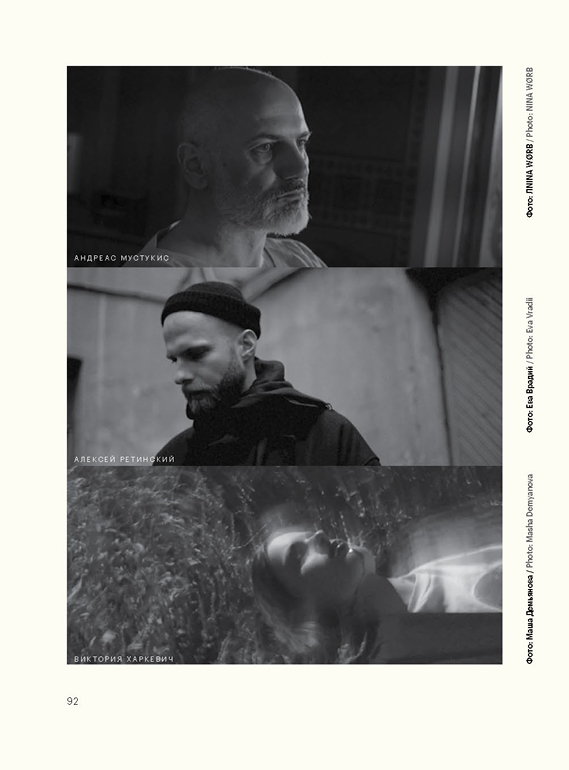

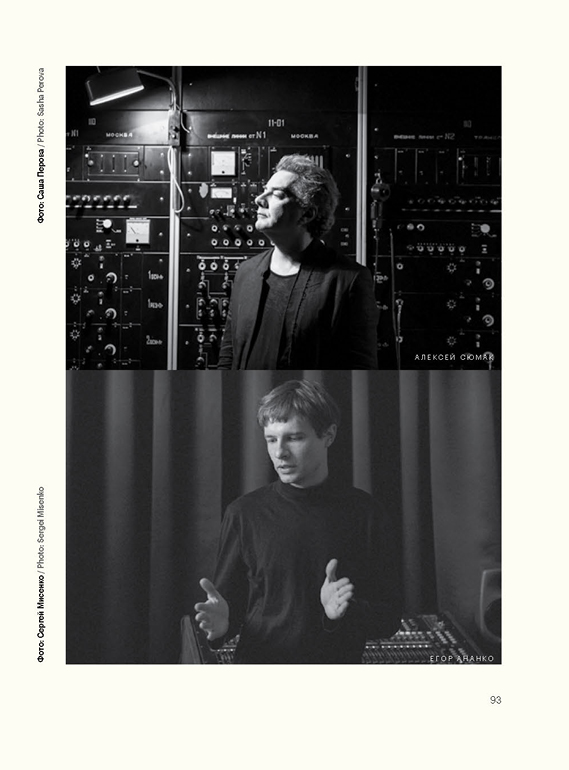

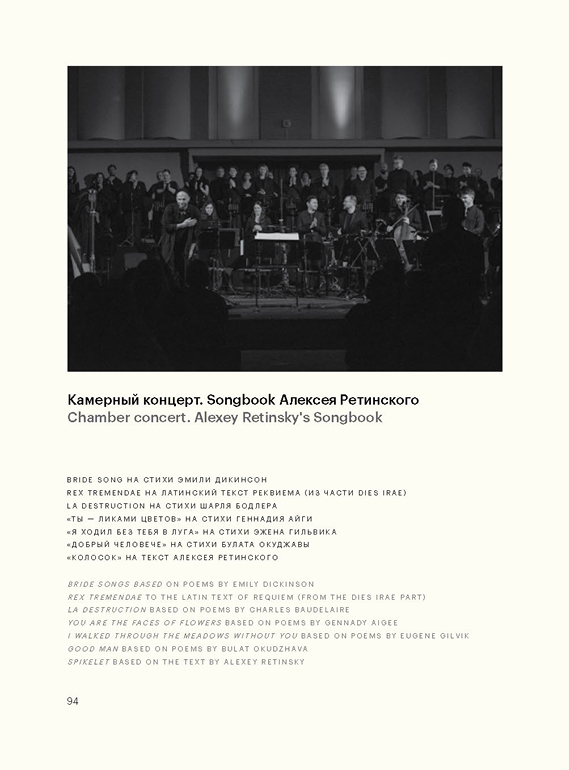

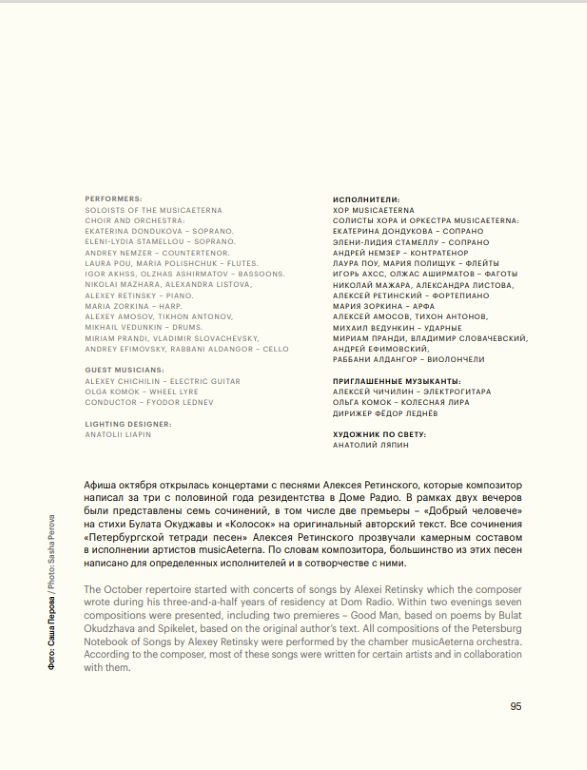

В этом году, в канун Рождества, инсталляция Леонида Тишкова «Частная луна» откроется одновременно в Музее «Полторы комнаты» и в Доме Радио. Два арт-объекта будут дополнены музыкальным сопровождением от композиторов-резидентов Дома Радио и musicAeterna. Композитор Алексей Ретинский создаст звуковое сопровождение для «Частной луны» в Доме Радио, а Андреас Мустукис — для музея «Полторы комнаты».

«Частная луна» — визуальная поэма, рассказывающая историю человека, который встретился с Луной и остался с ней на всю жизнь. Инсталляция и сопровождающая её серия фотографий художника путешествуют практически без остановок с 2003 года: они побывали в Берлине и Париже, на Урале и в Китае, на острове Формоза и в снегах Арктики, а некоторые работы вошли в альбом «Лучшие фотографии мира». Автор сопровождает фотографии проекта поэтическими текстами, написанными белым стихом.

А если дом покидаешь – включи

звезду на прощанье в четыре свечи,

чтобы мир без вещей освещала она,

вослед тебе глядя, во все времена.

В канун этого Рождества лунный свет символической работы Леонида Тишкова прокладывает дорогу к рождественскому циклу Иосифа Бродского, который каждый год писал стихотворение к празднику.

Двойная инсталляция приурочена к пятилетию музея «Полторы комнаты» и продолжает серию совместных проектов. Ранее, в мае этого года, в честь 85-летия Иосифа Бродского камерный ансамбль артистов musicAeterna исполнил любимую музыку поэта — сочинения Телемана, Пёрселла и Баха. Другие творческие коллаборации и проекты будут анонсированы в следующем году.

Начиная с 25 декабря, в день открытия и вечер праздничного концерта, в Доме Радио инсталляцию можно будет увидеть во время событий и концертов.

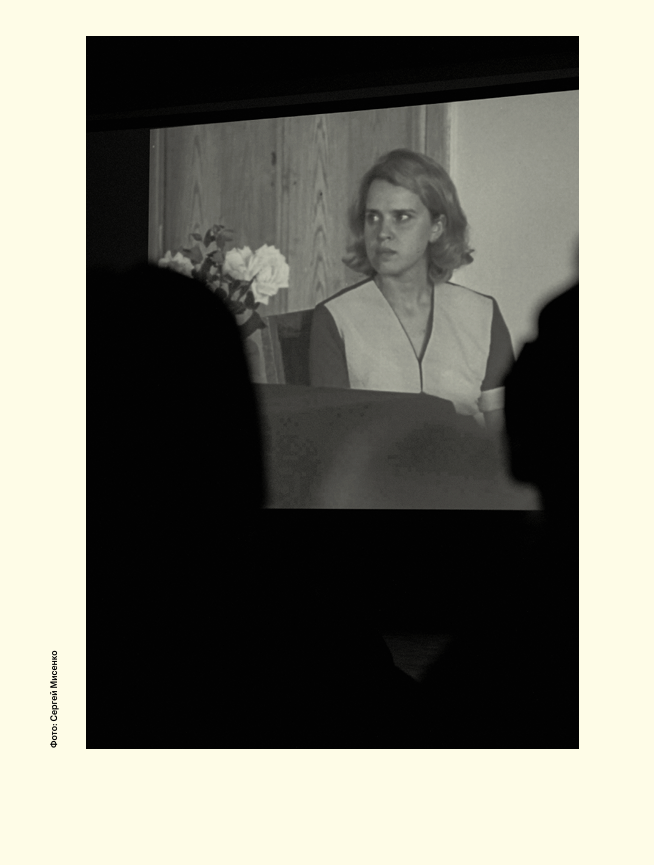

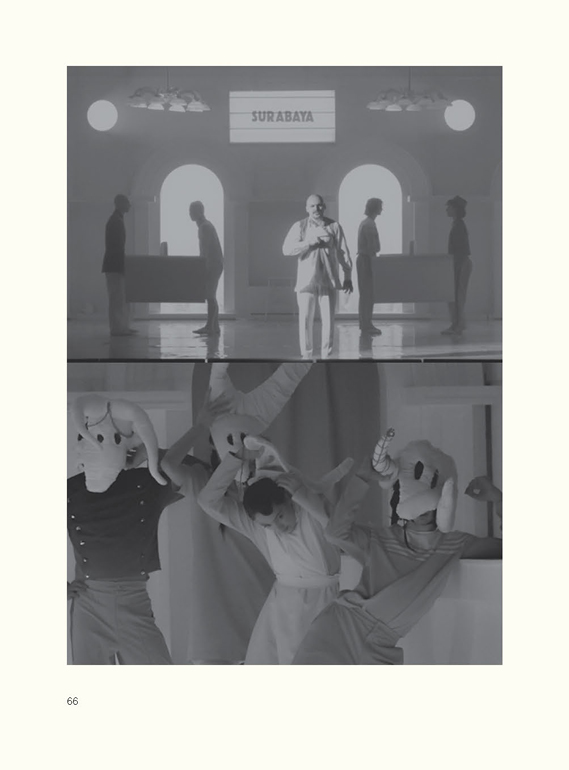

После Исламской революции 1979 года в Иране стали запрещены западные фильмы, которые, по мнению власти, противоречили новым государственным ценностям и отдаляли иранцев от их традиционной культуры. Кинотеатры стали уничтожать плёнки, но нашлись энтузиасты, которые не боялись рисковать и нелегально хранили фильмы в личных архивах. С одним из них Хошбахт случайно познакомился, когда сам в молодости организовывал киноклуб.

«Плёночное подполье» параллельно рассказывает сразу несколько историй: о дружбе, любви к кино, пиратстве, развитии кинематографа и зрительских практик в Иране, которые шли своим уникальным путём. Хошбахт вспоминает начало своего режиссёрского пути и впускает зрителя в пещеру с сокровищами — подвал, от пола до потолка набитый плёнками, которым посчастливилось выжить в огне цензуры.

Этот отчасти дневниковый, отчасти эссеистический фильм не случайно открывает показы программы «Фарси для начинающих: современное иранское кино». Он вводит зрителя в кинематографический контекст Ирана, при этом сам иллюстрирует некоторые его характерные черты: например, авторефлексивность и внимание к прошлому. Расщеплённость режиссёра на разные географии, ведь Хошбахт последние годы живёт и работает в Лондоне, тоже показательна — некоторые иранские художники учатся за границей и снимают кино с иностранной поддержкой.

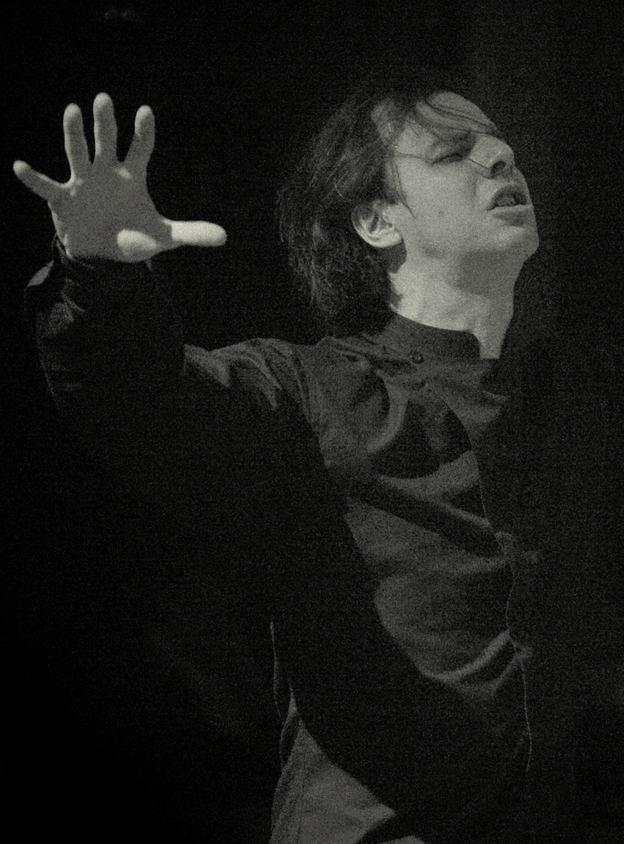

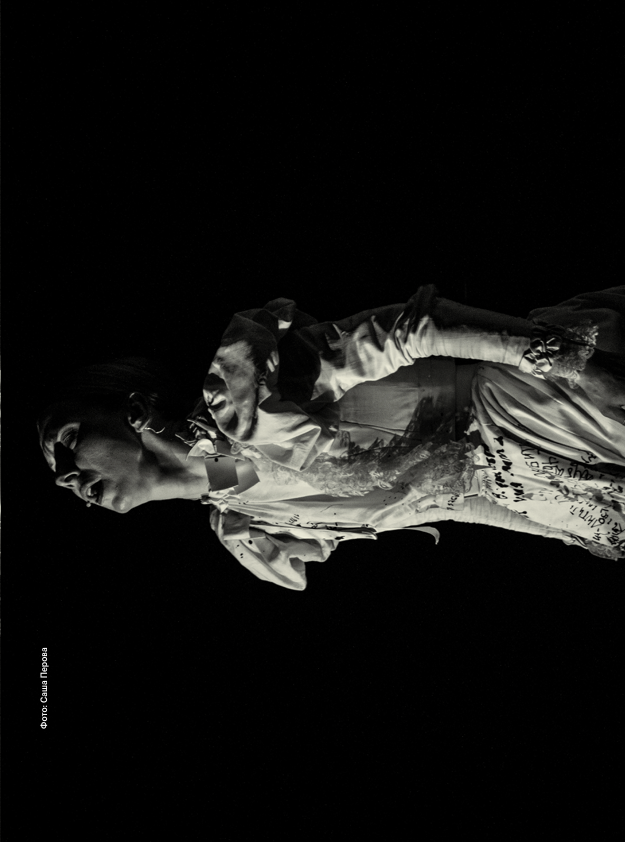

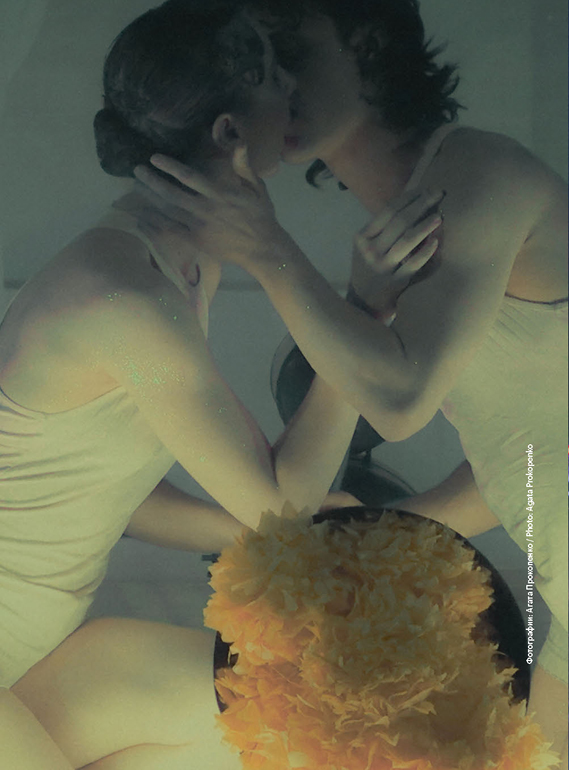

Представьте себе пространство между мирами, где душа, освобожденная от тела, переживает самые яркие и мучительные моменты своей жизни. Это не ад и не рай, а некое «чистилище памяти», где любовь и ненависть, страсть и предательство, триумф и отчаяние переплетаются в клубок неразрешимых вопросов.

«137» — это не биографическое повествование, а философская притча о цене творчества, о выборе между жизнью и смертью, о том, как наши решения формируют нашу посмертную судьбу, о том как душа ищет ответы на вечные вопросы.

Актриса: Елизавета Боярская

Автор и режиссер: Алла Дамскер

Хореограф: Анастасия Пешкова, musicAeterna Dance

Композитор: Кирилл Архипов, резидент Дома Радио

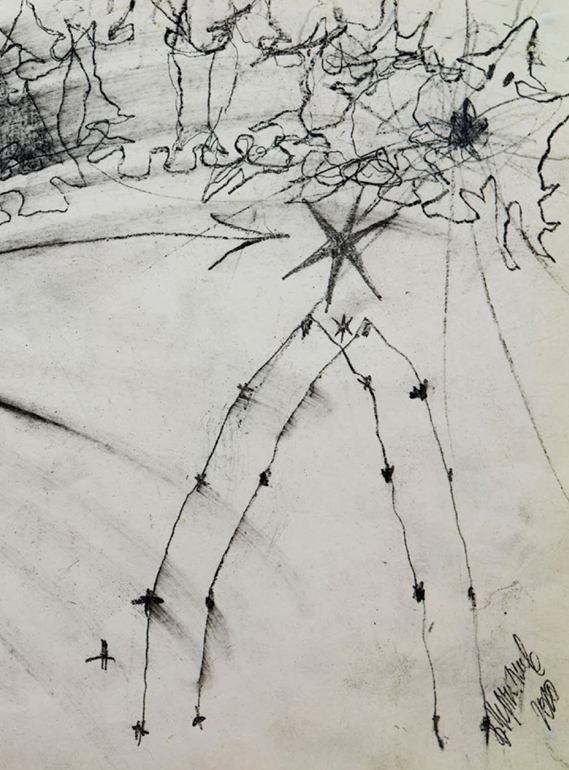

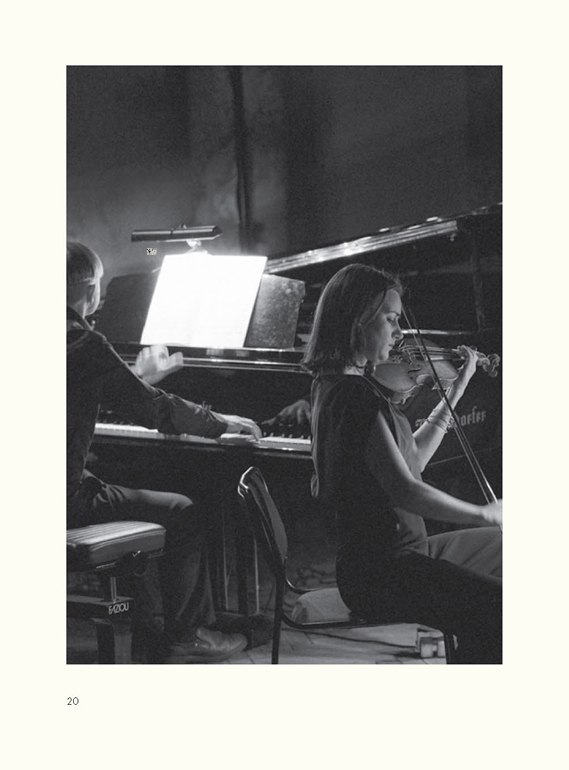

В 1568 году в Венеции был напечатан первый в мире сборник мадригалов, которые сочинила женщина. В посвящении-предисловии композитор, лютнистка и певица Маддалена Казулана написала: «Я хочу… показать миру глупую ошибку мужчин, считающих себя покровителями высоких даров интеллекта, которыми, по их мнению, не могут в той же мере обладать и женщины». Разумеется, многие женщины писали и исполняли музыку и прежде, однако их имена и творения по большей части оставались в безвестности.

Но есть и исключения из этого правила. Литературные и музыкальные произведения Св. Хильдегарды Бингенской, немецкой аббатисы XI века, прославились в веках, до наших дней дошел необычно большой корпус ее сочинений – 77 одноголосных песнопений на собственные духовные стихи. Еще прежде, в 9 веке в Константинополе основательница женского монастыря Кассия создавала богослужебные тексты и музыку к ним, писала эпиграммы – это единственная женщина, чьи творения входят в канон Православной церкви. В XI-XIII веках вместе с трубадурами куртуазную любовь воспевали трубадурессы. Сегодня известно 17 имен женщин-поэтов и композиторов из Окситании, и одна из них – Беатриса, графиня Дийская: в концерте прозвучит ее единственная песня, сохранившаяся с нотной записью.

В конце XVI – начале XVII веков по стопам Маддалены Казуланы пошли другие итальянки. Органистка из Павии Катерина Ассандра публиковала сборники своих духовных мотетов и других сочинений, пока не приняла постриг, но продолжала сочинять и в стенах монастыря. Лючия Квинчьяни стала первой женщиной в эпоху рождения оперы, чья композиция для голоса с аккомпанементом (в будущем их назовут ариями) на текст из популярной театральной пасторали была издана в сборнике Affetti amorosi.

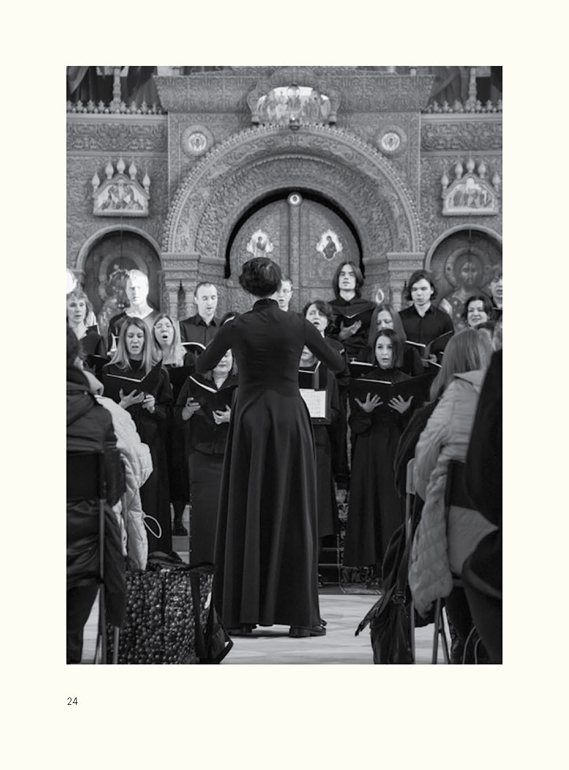

Второе отделение концерта словно перенимает хронологическую эстафету, но переносит слушателя в совершенно иную сферу – в богослужебную музыку византийской и православной традиций, которая исполнялась преимущественно мужчинами и создавалась анонимно. Вместе с этими песнопениями в исполнении теноров и басов хора musicAeterna прозвучат написанные в литургическом русле духовные и светские сочинения российских композиторов XX-XXI столетий: Павла Чеснокова, Георгия Свиридова, Николая Каретникова и Александра Асламазова.

Хормейстеры – Андрей Немзер, Иван Горин

1 отделение:

Женский состав хора musicAeterna

при участии приглашенных артистов:

Марина Белова, лютня

Лада Раскольникова, инструменты «Бикапо»

ансамбль средневековой музыки Laterna Magica:

Ольга Комок, органетто, псалтериум

Александр Горбунов, виела, виола да мано

Екатерина Бонфельд, средневековая двойная флейта, ренессансные флейты

Хормейстер и дирижер Андрей Немзер

Духовная и светская музыка композиторов-женщин IX – начала XVII веков

Св. Кассия Константинопольская (ок. 805 – после 867)

Doxazomen sou Christe

I en polles amarties

Petron ke Pavlon

Св. Хильдегарда Бингенская (1098–1179)

O tu illustrata

O viridissima virga

Spiritus Sanctus vivificant

Беатриса де Диа (ок. 1140 — ок. 1200)

A chantar m'er de so q'ieu non volria

Катерина Ассандра (ок. 1590 — активна до 1618)

Duo Seraphim

Factum est silentium

Impetum fecerunt

Маддалена Казулана (ок. 1540 — ок. 1590)

Vagh'amorosi augelli

Ahi possanza d’amor

O notte, o ciel, o mar

Stavasi il mio bel Sol

Лючия Квинчьяни (ок. 1566 — ок. 1611)

Udite lagrimosi spirti

В программе возможны изменения.

2 отделение: Мужской состав хора musicAeterna

Хормейстер и дирижер Иван Горин

Духовная и светская музыка византийской и православной традиций XVI – XXI веков

Аллилуйя, знаменный распев

Отче наш, знаменный распев

Приидите, поклонимся, демественное многоголосие

На реках Вавилонских, знаменный распев в гармонизации архидиакона Романа Тамберга (1961–1998)

Александр Асламазов (1945–2020)

Отче наш

Хвалите имя Господне, византийский распев

Величит душа моя Господа, византийский распев

Николай Каретников (1930–1994) №1 и № 8 из цикла «Восемь духовных песнопений для мужского хора памяти Бориса Пастернака», ор. 24 (1969–1989): «На постриг» (Объятия, Отче…)

Отче наш

Свете тихий, византийский распев

Благословен еси, Господи, византийский распев

Георгий Свиридов (1915–1998)

«Душа грустит о небесах» на слова Сергея Есенина (1967)

«Заутренняя песнь», № 1 из цикла «Три стихиры для мужского (монастырского) хора» (1980–1994)

Павел Чесноков (1877–1944)

Ныне отпущаеши, № 4 из цикла «Пять песнопений всенощного бдения», op.11 В программе возможны изменения.

В 1568 году в Венеции был напечатан первый в мире сборник мадригалов, которые сочинила женщина. В посвящении-предисловии композитор, лютнистка и певица Маддалена Казулана написала: «Я хочу… показать миру глупую ошибку мужчин, считающих себя покровителями высоких даров интеллекта, которыми, по их мнению, не могут в той же мере обладать и женщины». Разумеется, многие женщины писали и исполняли музыку и прежде, однако их имена и творения по большей части оставались в безвестности.

Но есть и исключения из этого правила. Литературные и музыкальные произведения Св. Хильдегарды Бингенской, немецкой аббатисы XI века, прославились в веках, до наших дней дошел необычно большой корпус ее сочинений – 77 одноголосных песнопений на собственные духовные стихи. Еще прежде, в 9 веке в Константинополе основательница женского монастыря Кассия создавала богослужебные тексты и музыку к ним, писала эпиграммы – это единственная женщина, чьи творения входят в канон Православной церкви. В XI-XIII веках вместе с трубадурами куртуазную любовь воспевали трубадурессы. Сегодня известно 17 имен женщин-поэтов и композиторов из Окситании, и одна из них – Беатриса, графиня Дийская: в концерте прозвучит ее единственная песня, сохранившаяся с нотной записью.

В конце XVI – начале XVII веков по стопам Маддалены Казуланы пошли другие итальянки. Органистка из Павии Катерина Ассандра публиковала сборники своих духовных мотетов и других сочинений, пока не приняла постриг, но продолжала сочинять и в стенах монастыря. Лючия Квинчьяни стала первой женщиной в эпоху рождения оперы, чья композиция для голоса с аккомпанементом (в будущем их назовут ариями) на текст из популярной театральной пасторали была издана в сборнике Affetti amorosi.

Второе отделение концерта словно перенимает хронологическую эстафету, но переносит слушателя в совершенно иную сферу – в богослужебную музыку византийской и православной традиций, которая исполнялась преимущественно мужчинами и создавалась анонимно. Вместе с этими песнопениями в исполнении теноров и басов хора musicAeterna прозвучат написанные в литургическом русле духовные и светские сочинения российских композиторов XX-XXI столетий: Павла Чеснокова, Георгия Свиридова, Николая Каретникова и Александра Асламазова.

Хормейстеры – Андрей Немзер, Иван Горин

1 отделение:

Женский состав хора musicAeterna

при участии приглашенных артистов:

Марина Белова, лютня

Лада Раскольникова, инструменты «Бикапо»

ансамбль средневековой музыки Laterna Magica:

Ольга Комок, органетто, псалтериум

Александр Горбунов, виела, виола да мано

Екатерина Бонфельд, средневековая двойная флейта, ренессансные флейты

Хормейстер и дирижер Андрей Немзер

Духовная и светская музыка композиторов-женщин IX – начала XVII веков

Св. Кассия Константинопольская (ок. 805 – после 867)

Doxazomen sou Christe

I en polles amarties

Petron ke Pavlon

Св. Хильдегарда Бингенская (1098–1179)

O tu illustrata

O viridissima virga

Spiritus Sanctus vivificant

Беатриса де Диа (ок. 1140 — ок. 1200)

A chantar m'er de so q'ieu non volria

Катерина Ассандра (ок. 1590 — активна до 1618)

Duo Seraphim

Factum est silentium

Impetum fecerunt

Маддалена Казулана (ок. 1540 — ок. 1590)

Vagh'amorosi augelli

Ahi possanza d’amor

O notte, o ciel, o mar

Stavasi il mio bel Sol

Лючия Квинчьяни (ок. 1566 — ок. 1611)

Udite lagrimosi spirti

В программе возможны изменения.

2 отделение: Мужской состав хора musicAeterna

Хормейстер и дирижер Иван Горин

Духовная и светская музыка византийской и православной традиций XVI – XXI веков

Аллилуйя, знаменный распев

Отче наш, знаменный распев

Приидите, поклонимся, демественное многоголосие

На реках Вавилонских, знаменный распев в гармонизации архидиакона Романа Тамберга (1961–1998)

Александр Асламазов (1945–2020)

Отче наш

Хвалите имя Господне, византийский распев

Величит душа моя Господа, византийский распев

Николай Каретников (1930–1994) №1 и № 8 из цикла «Восемь духовных песнопений для мужского хора памяти Бориса Пастернака», ор. 24 (1969–1989): «На постриг» (Объятия, Отче…)

Отче наш

Свете тихий, византийский распев

Благословен еси, Господи, византийский распев

Георгий Свиридов (1915–1998)

«Душа грустит о небесах» на слова Сергея Есенина (1967)

«Заутренняя песнь», № 1 из цикла «Три стихиры для мужского (монастырского) хора» (1980–1994)

Павел Чесноков (1877–1944)

Ныне отпущаеши, № 4 из цикла «Пять песнопений всенощного бдения», op.11 В программе возможны изменения.

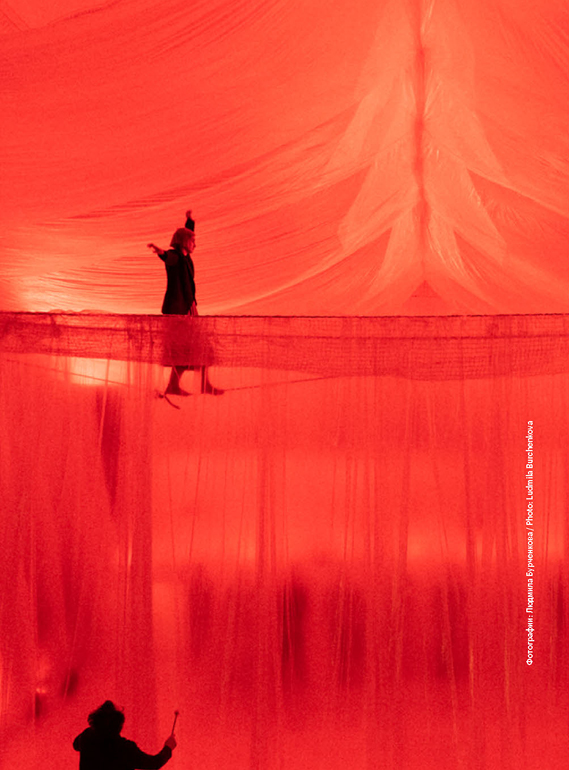

Путь — это процесс, то, у чего есть начало и развитие: жизнь ли это человека, или процесс эволюции в планетарном масштабе. Путь \ дорога — это преодоление пространства, то есть объективное действие, но это и особое, субъективное переживание времени, которое в пути может ускоряться, замедляться, останавливаться или исчезать. Дорога — это возможность случайностей, неожиданных встреч и событий. Это и сад расходящихся тропок, который ежеминутно требует от путешественника делать выбор между развилками. На дороге всегда остаются следы — так и человек хранит в себе память о путях своих предков.

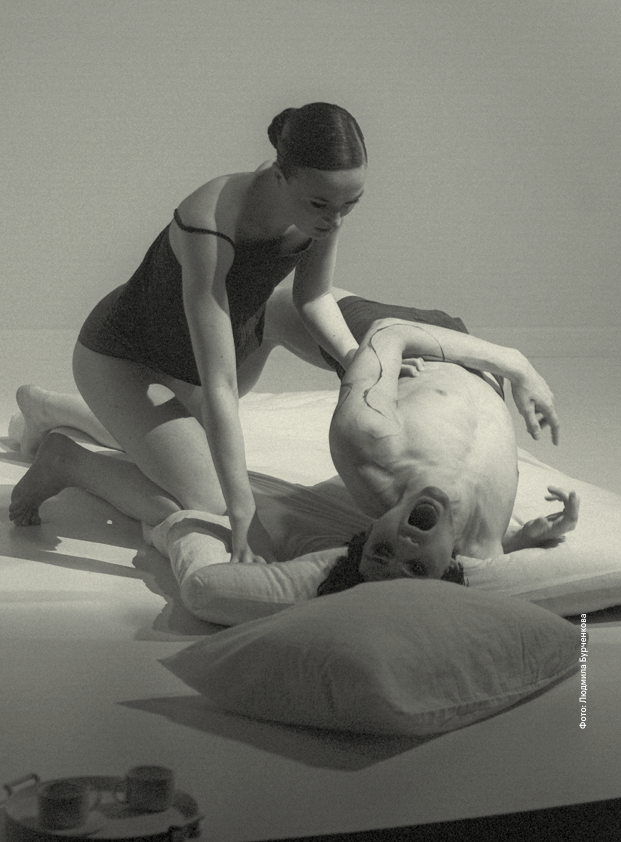

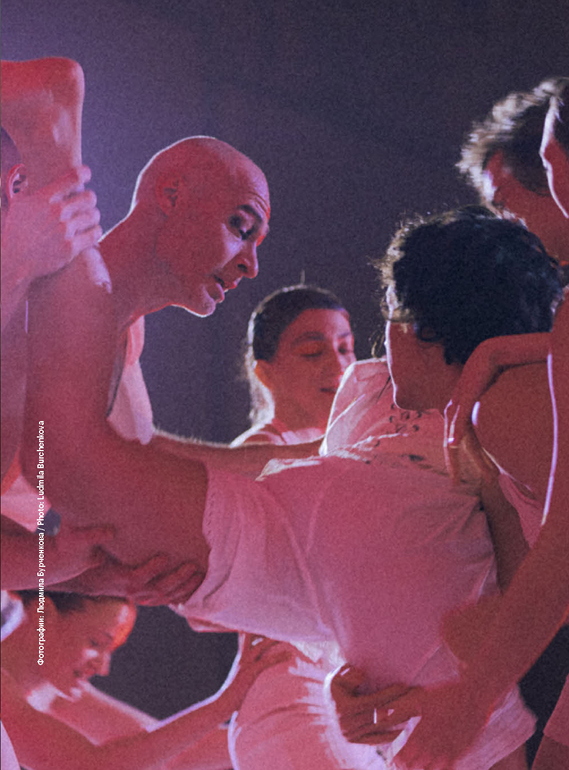

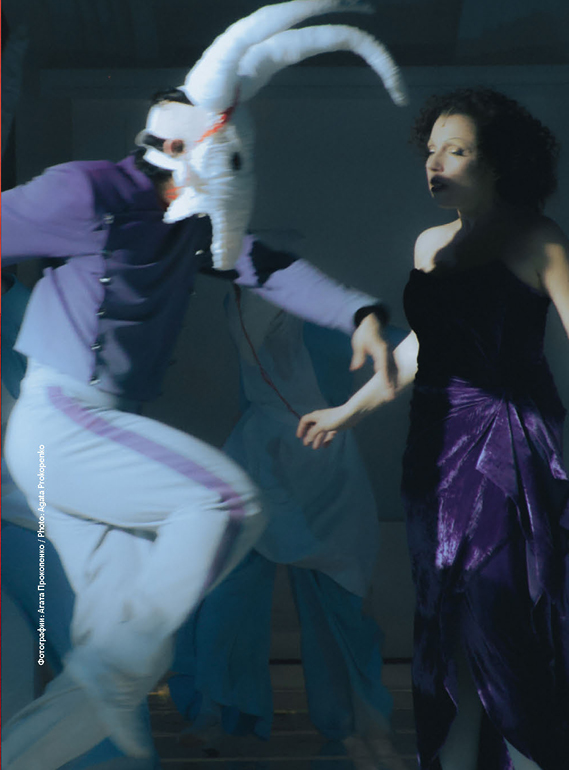

Процесс создания спектакля — тоже путь, в ходе которого Марсель и Мария Нуриевы вместе с артистами musicAeterna Dance ищут, выбирают и, в конце концов, представят публике танцевальные выражения разных аспектов всеохватного понятия, вынесенного в название постановки. В ней не будет объемной сценографии и костюмов, главными «персонажами» станут танец, свет и музыка. Композиторы постановки — Сугдэр Лудуп, тувинский музыкант, владеющий искусством горлового пения и мастерством игры на таких традиционных инструментах как эгил, дошпулуур, шынгырааш, дүңгүр, кеңгирге и шоор, и петербургский саунд-дизайнер Андрей Воробьев. Вместе с хореографами они прокладывают путь, цель которого — встреча древних звуков и голосов с live-электроникой и нервом сегодняшнего дня.

Хореографы: Марсель и Мария Нуриевы (Казань)

Композиторы: Сугдэр Лудуп, Андрей Воробьев

Художник по свету: Наталья Тузова

Художник по костюмам: Серафима Челина

Выпускающий продюсер: Дарья Третьякова

Менеджер труппы: Мирослава Косеченко

Технический директор: Алексей Бондаренко

Исполнители: musicAeterna Dance

Продолжительность: 60 мин

Путь — это процесс, то, у чего есть начало и развитие: жизнь ли это человека, или процесс эволюции в планетарном масштабе. Путь \ дорога — это преодоление пространства, то есть объективное действие, но это и особое, субъективное переживание времени, которое в пути может ускоряться, замедляться, останавливаться или исчезать. Дорога — это возможность случайностей, неожиданных встреч и событий. Это и сад расходящихся тропок, который ежеминутно требует от путешественника делать выбор между развилками. На дороге всегда остаются следы — так и человек хранит в себе память о путях своих предков.

Процесс создания спектакля — тоже путь, в ходе которого Марсель и Мария Нуриевы вместе с артистами musicAeterna Dance ищут, выбирают и, в конце концов, представят публике танцевальные выражения разных аспектов всеохватного понятия, вынесенного в название постановки. В ней не будет объемной сценографии и костюмов, главными «персонажами» станут танец, свет и музыка. Композиторы постановки — Сугдэр Лудуп, тувинский музыкант, владеющий искусством горлового пения и мастерством игры на таких традиционных инструментах как эгил, дошпулуур, шынгырааш, дүңгүр, кеңгирге и шоор, и петербургский саунд-дизайнер Андрей Воробьев. Вместе с хореографами они прокладывают путь, цель которого — встреча древних звуков и голосов с live-электроникой и нервом сегодняшнего дня.

Хореографы: Марсель и Мария Нуриевы (Казань)

Композиторы: Сугдэр Лудуп, Андрей Воробьев

Художник по свету: Наталья Тузова

Художник по костюмам: Серафима Челина

Выпускающий продюсер: Дарья Третьякова

Менеджер труппы: Мирослава Косеченко

Технический директор: Алексей Бондаренко

Исполнители: musicAeterna Dance

Продолжительность: 60 мин

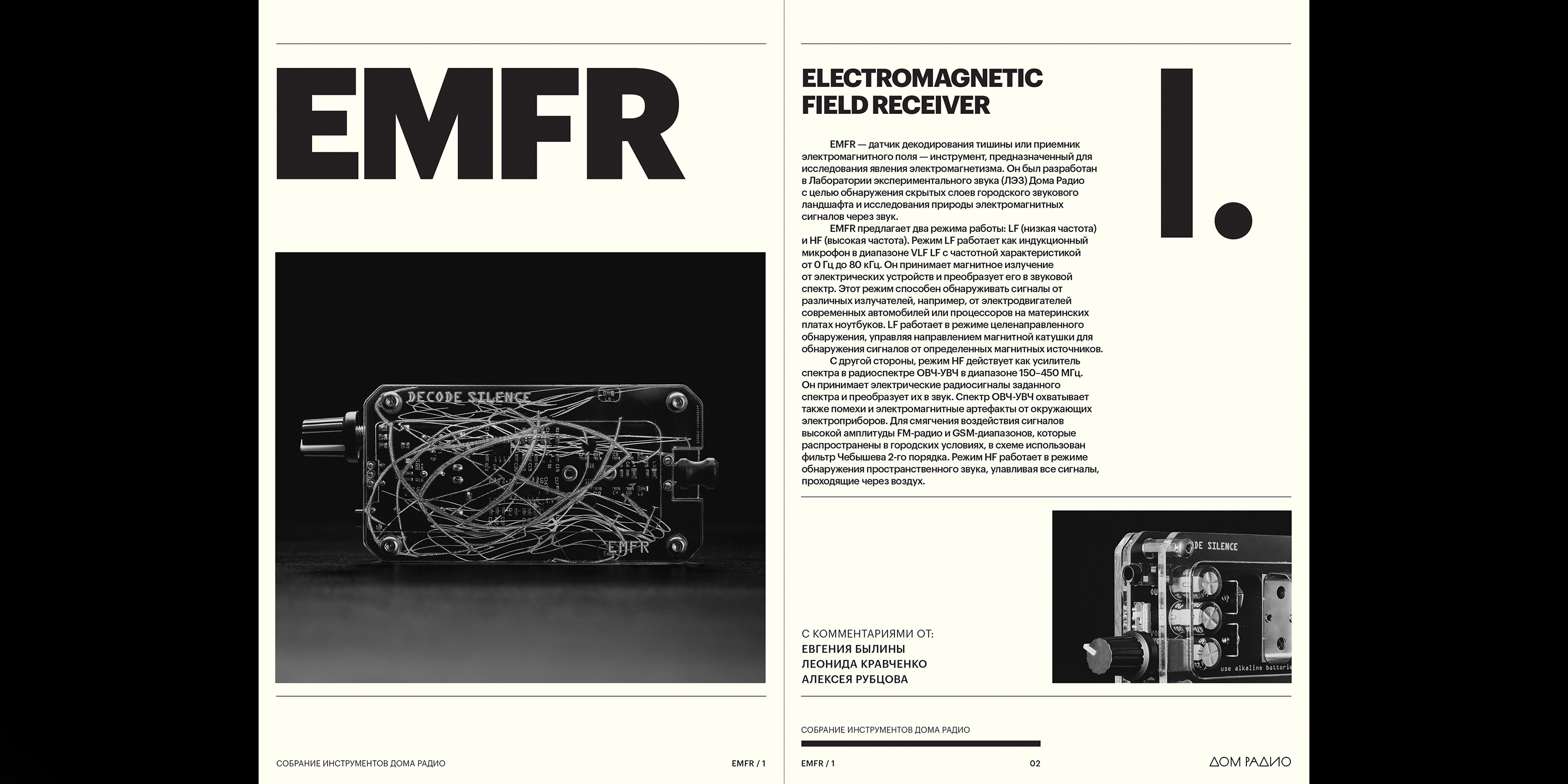

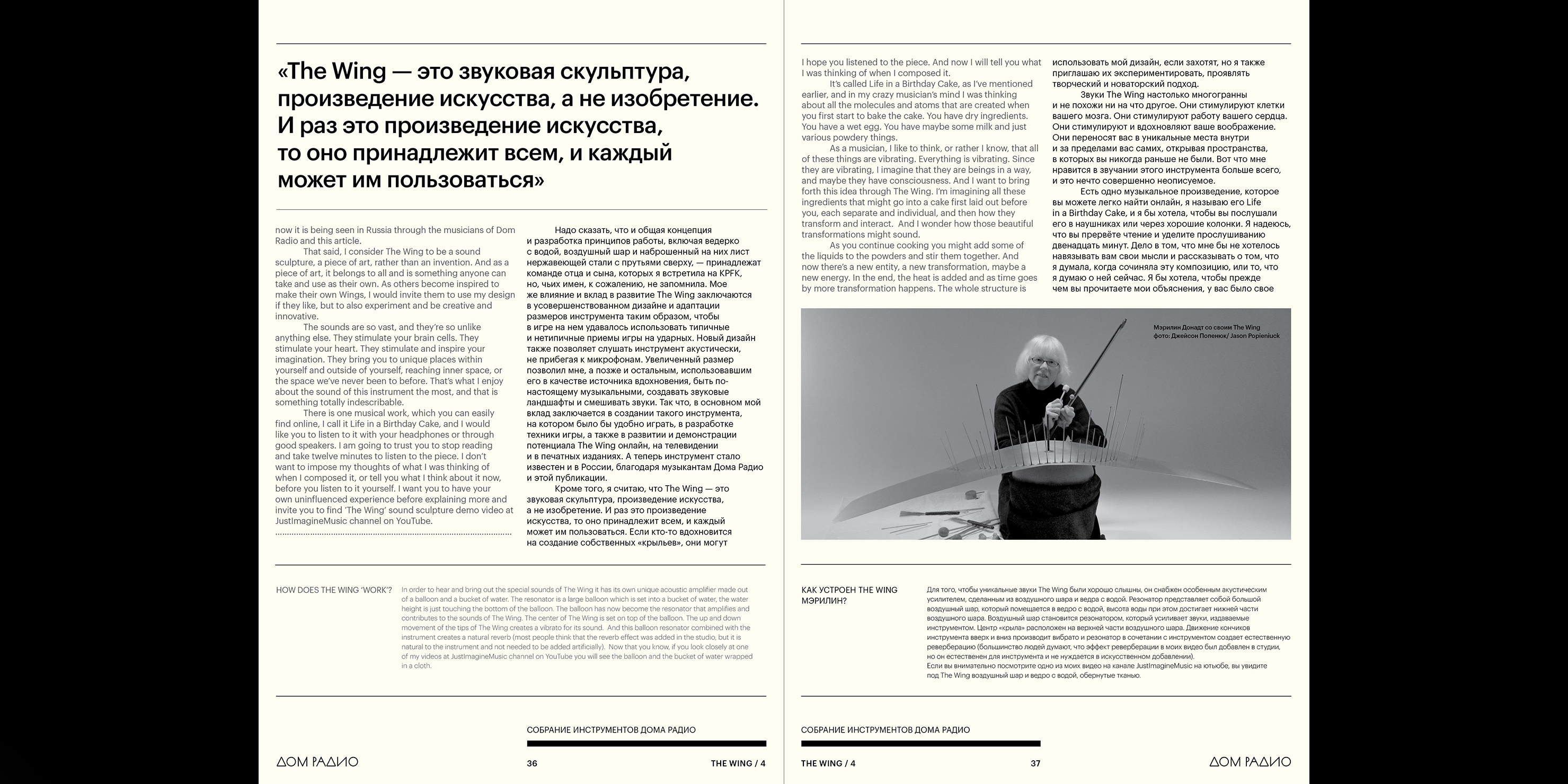

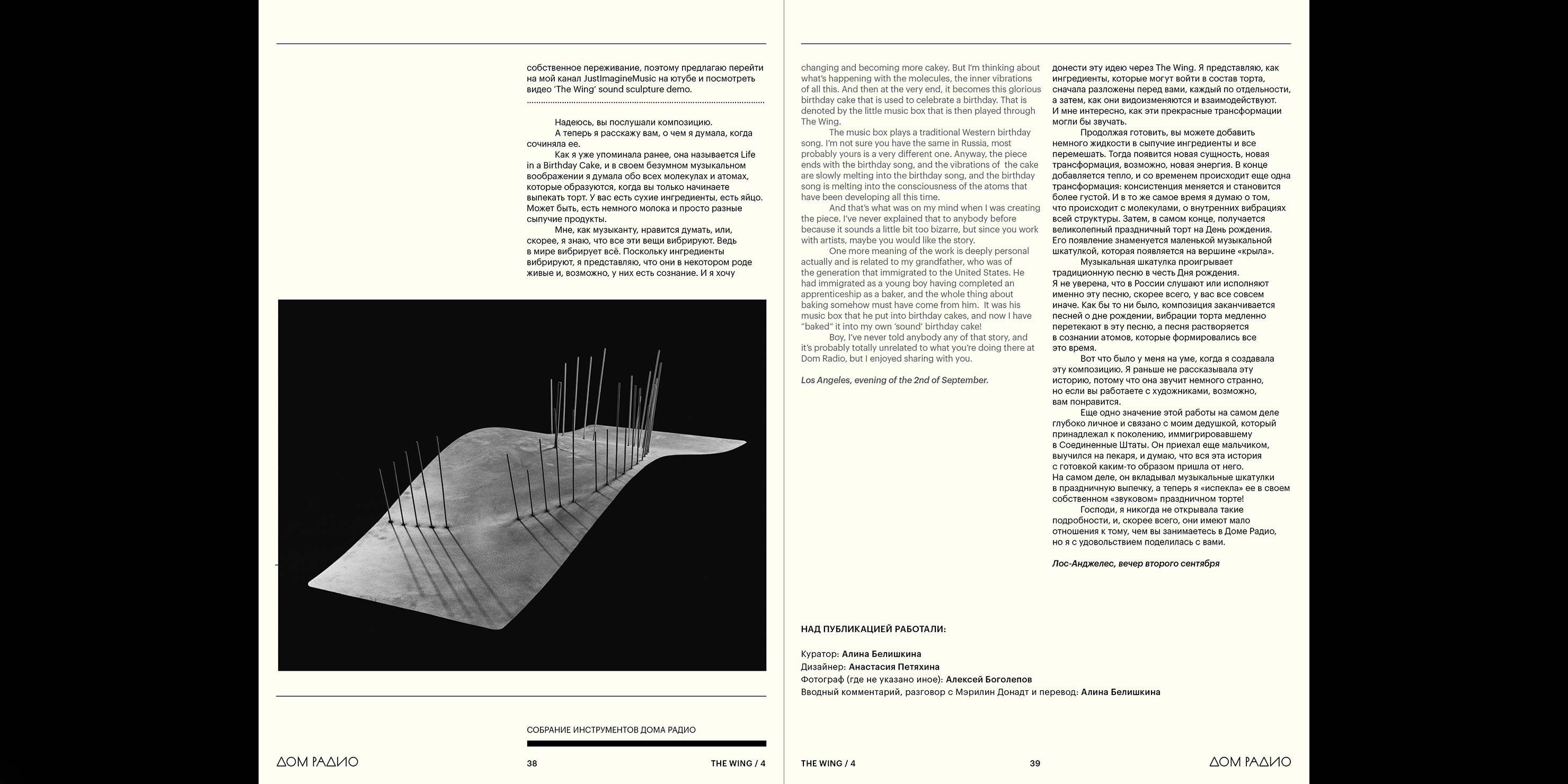

Собрание инструментов Дома Радио

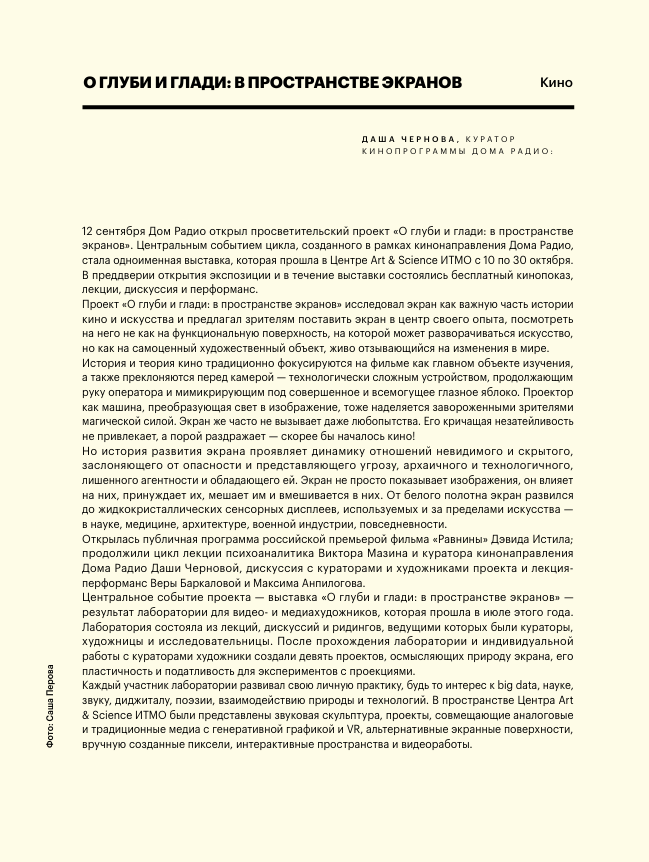

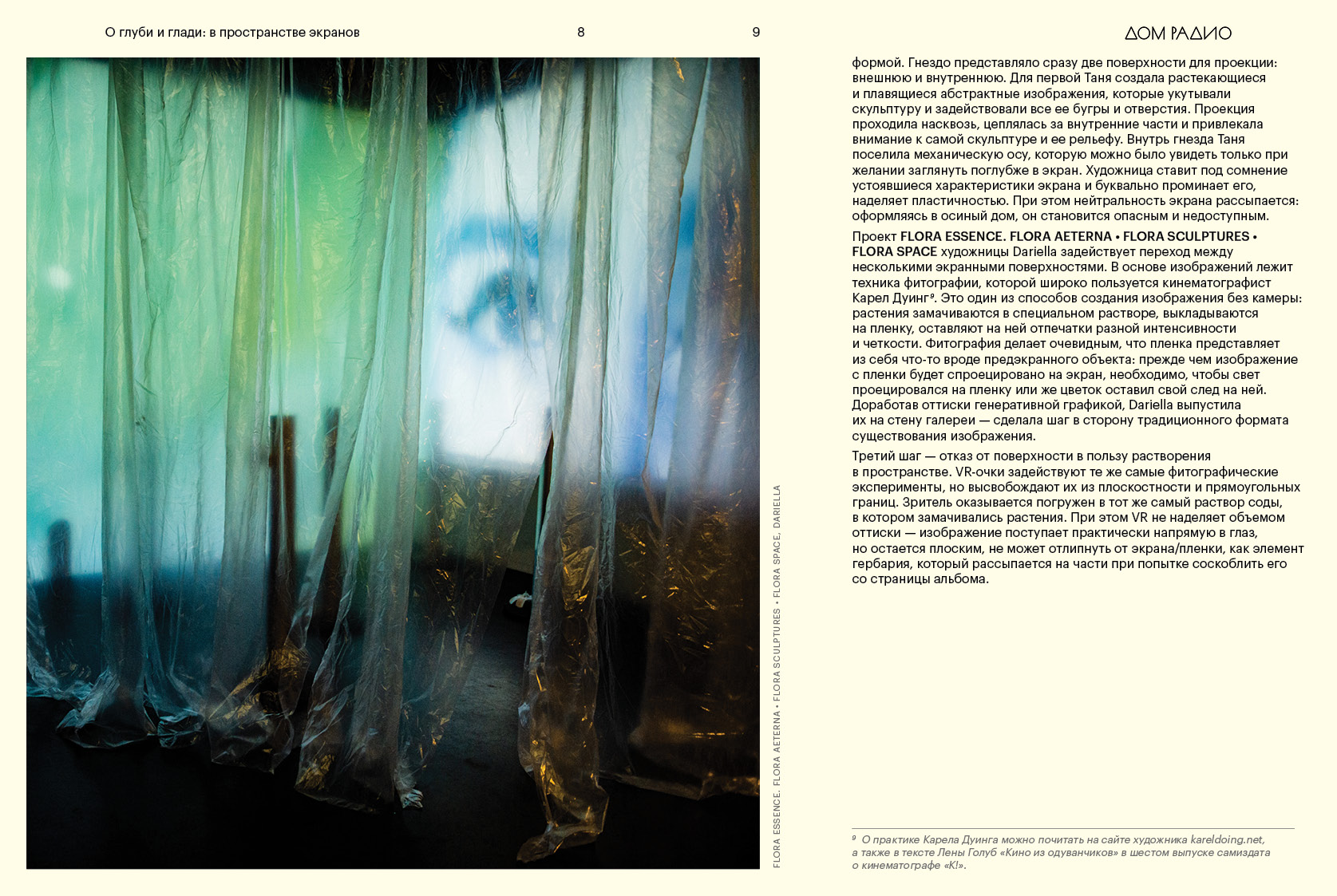

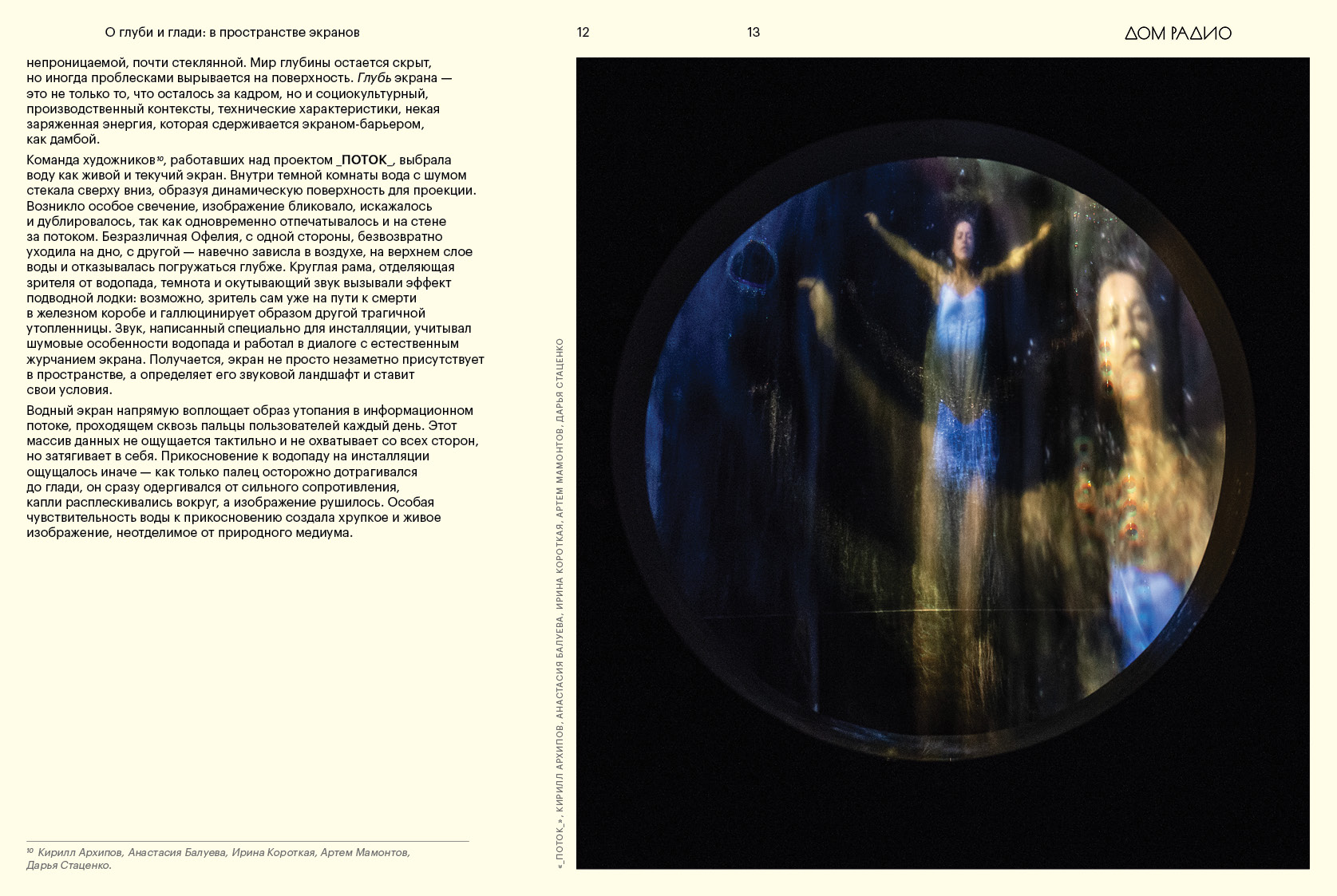

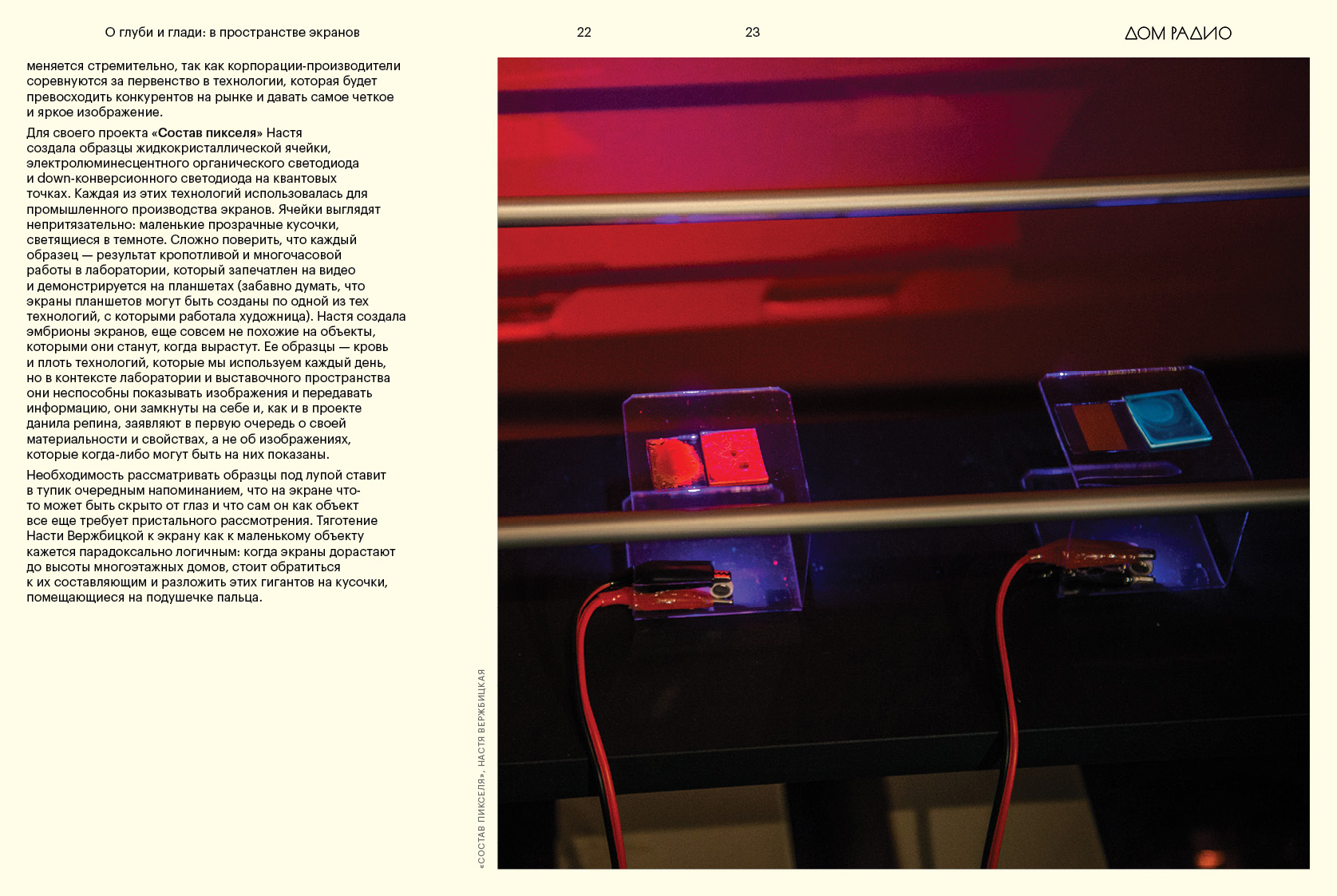

О глуби и глади: в пространстве экранов

Аудиозаписи лекций

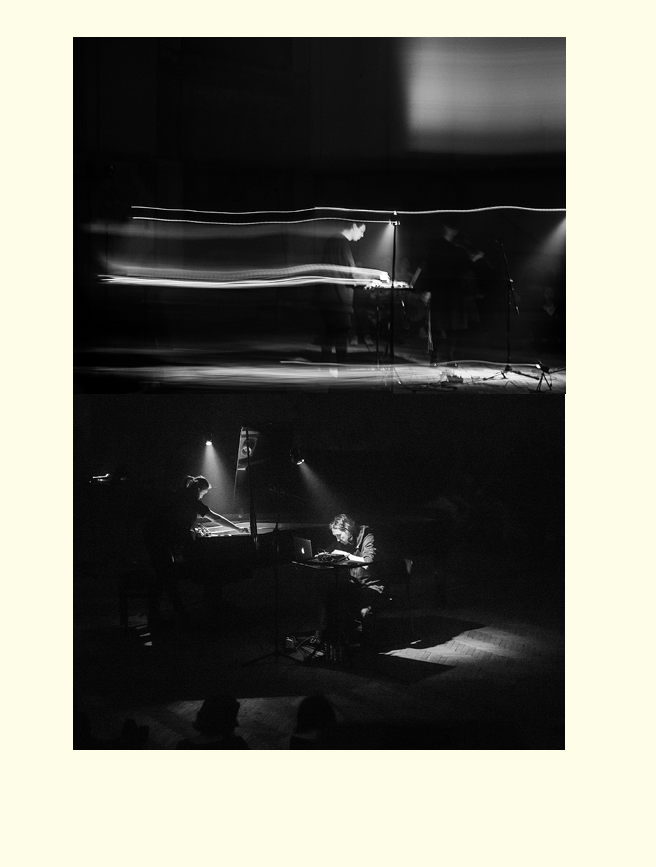

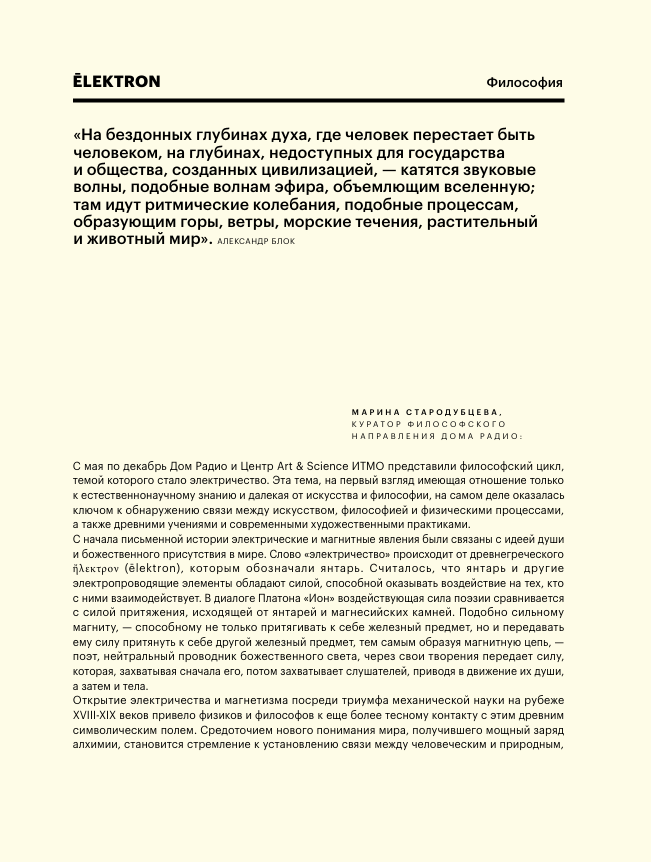

Куратор цикла ēlektron — Марина Стародубцева, куратор философского направления Дома Радио

Совместный проект Дома Радио и Центра Art & Science ИТМО

Куратор цикла ēlektron — Марина Стародубцева, куратор философского направления Дома Радио

Совместный проект Дома Радио и Центра Art & Science ИТМО

Куратор цикла ēlektron — Марина Стародубцева, куратор философского направления Дома Радио

Совместный проект Дома Радио и Центра Art & Science ИТМО

Куратор цикла ēlektron — Марина Стародубцева, куратор философского направления Дома Радио

Совместный проект Дома Радио и Центра Art & Science ИТМО

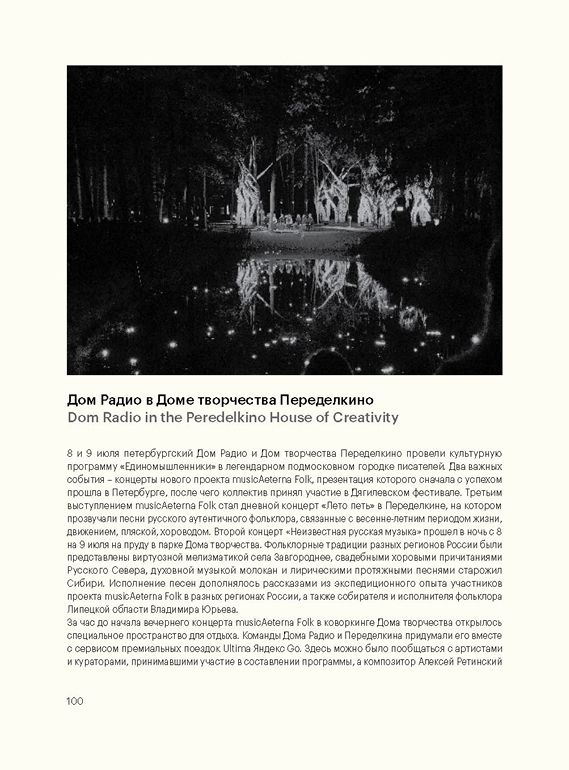

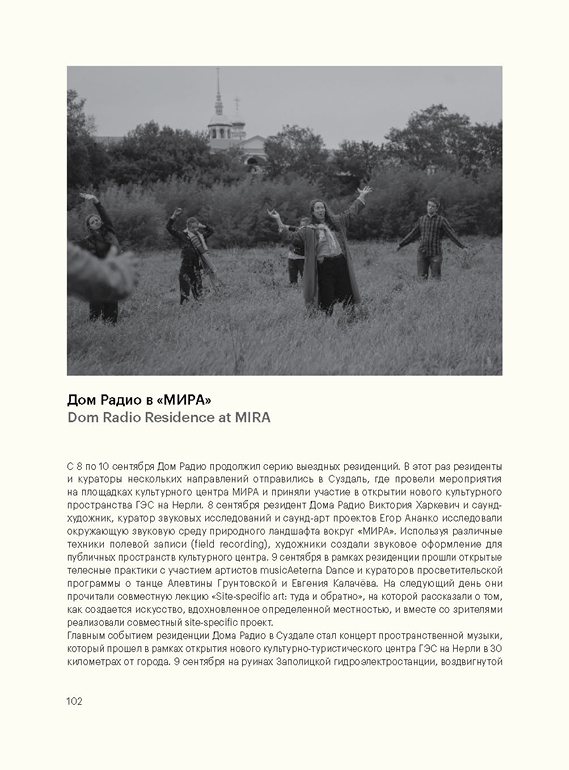

БУКЛЕТЫ ДОМА РАДИО

Правила посещения

- Термины и определения

- Общие положения

- Дом Радио — территория частного учреждения культуры «Этерна»

- Режим работы Дом Радио

- Вход в Дом Радио

- Предметы, с которыми запрещен проход в Дом Радио

- Пространство Гардероба

- Правила поведения в Доме Радио